近期我院量子信息与量子通信团队与国家信息光电子创新中心合作,在硅光子集成芯片的源无关量子随机数发生器研制方面取得重要进展,研究论文以“Source-independent quantum random number generators with integrated silicon photonics”为题发表在国际物理学权威期刊《Communications Physics》。该工作获得国家自然科学基金重点项目、面上项目、广西自然科学基金项目以及广西研究生教育创新项目的资助。

《Communications Physics》创刊于2018年,是自然科研(Nature Research)旗下聚焦物理科学前沿交叉领域的权威期刊。自创刊以来,期刊年发文量持续增长,已成为跨学科物理科学领域传播创新成果的核心平台。该刊最新影响因子为5.4,在2022-2025年中科院分区升级版中均位列“物理与天体物理”大类1区TOP期刊。

主要内容简介:

量子随机数生成器(QRNG)基于量子力学内禀随机性原理,可产生具备信息理论安全的真随机数,是构建下一代密码体系、科学模拟以及区块链等领域的核心基础设施。当前主流QRNG系统通常依赖可信设备或复杂光纤光学元件,存在成本高、体积大、实用化受限等问题。源无关量子随机数生成器(SI-QRNG)通过仅信任测量设备(无需信任光源),在提升安全性的同时支持高速随机数生成,成为近年研究焦点。然而,如何通过光子集成技术实现高稳定性、芯片级集成的SI-QRNG系统,仍是推进其大规模实用化进程中亟待攻克的技术瓶颈。

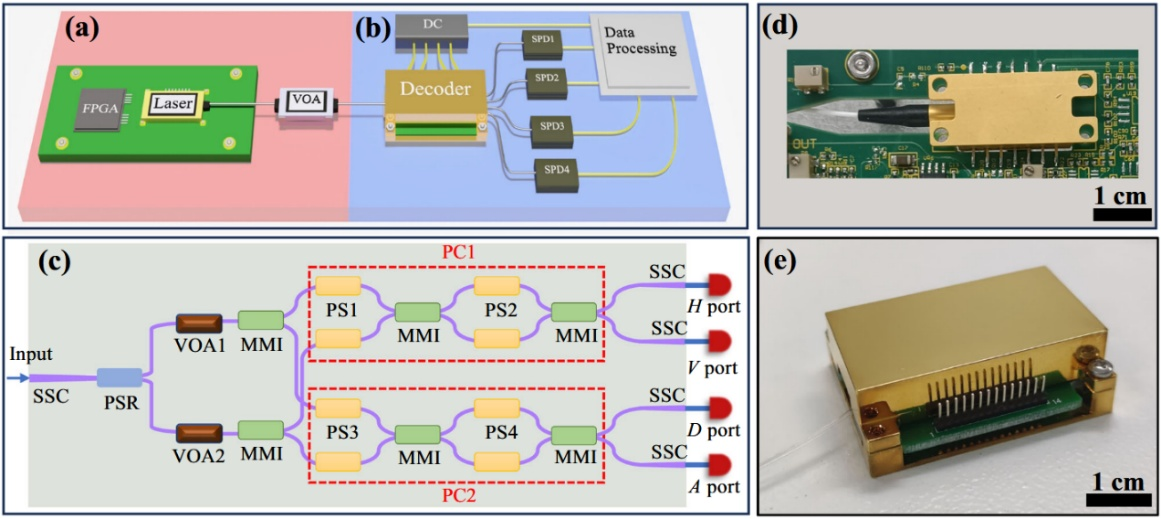

在这个工作中,研究团队基于自主研制的硅基偏振态解码芯片,结合激光二极管与单光子探测器,提出了一种集成SI-QRNG方案(如图1所示)。该方案通过三大技术突破实现系统性能的提升:首先,基于硅光子集成平台设计偏振解码芯片,在1.6×1.7 mm²芯片上集成偏振分束旋转器、多模干涉仪和热光移相器以此实现被动基矢选择机制,有效消除传统主动基矢控制导致的随机种子消耗问题;其次,在原始SI-QRNG协议框架下,引入探测器效率不匹配修正因子和测量基非互补性参数,显著增强系统对测量设备端潜在攻击的防御能力;最后,通过建立集成化系统优化模型,在50 MHz激光脉冲重复频率与8.1 MHz探测器饱和计数率之间实现协同优化匹配,在模拟恶意光源攻击场景下验证系统鲁棒性,同时实现系统码率的突破。

图1:硅基SI-QRNG系统。(a) 不可信随机源部分。Laser,半导体激光二极管;VOA,可变光衰减器。(b) 测量部分。Decoder, 硅基偏振态解码芯片; SPD,单光子探测器;Data processing,包括时间数字转换器和计算机;DC,可编程直流源。(c) 硅基偏振态解码芯片原理图。SSC,模斑转换器;PSR,偏振旋转分束器;MMI,多模干涉仪;PS,移相器; (d) 蝶形封装后的半导体激光器实物图;(e) 封装在控制板上的硅基偏振态解码器芯片实物图。

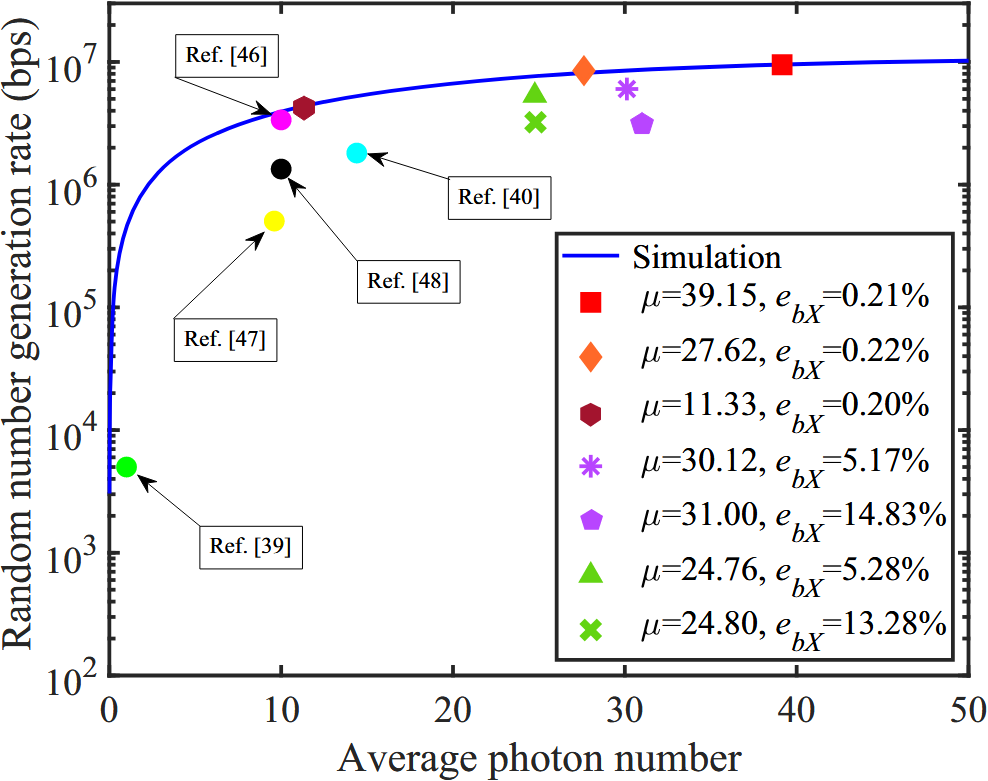

研究团队基于图1所示的集成化平台开展性能验证,通过调控不可信光源的平均光子数与偏振态构建两类测试场景:第一类维持最优误码率仅改变平均光子数,第二类采用非优参数组合。经发射1010光脉冲进行测量并通过后处理分析,结果如图2所示。系统在平均光子数为39.15时达到9.49 Mbps最高速率,而非理想参数场景下安全速率显著降低。实验结果充分验证了系统的源无关特性——非优参数下的实际性能始终受限于理论最优值,实现了源无关量子随机数生成的核心优势验证。

图2:安全量子随机数生成速率与平均光子数的关系(最优/非最优参数场景)

本研究在系统集成度、生成速率与安全性三个方面实现了平衡。提出的集成化SI-QRNG方案兼具参数漂移耐受性与源设备无关安全机制。其特有的鲁棒性设计可满足移动终端、星载量子通信系统等场景对轻量化安全随机源的需求。

论文作者:杜永强(博士生)、华昕(国家信息光电子创新中心)、赵震庚(硕士生)、孙晓冉(本科生)、张振荣(教授)、肖希(国家信息光电子创新中心,通信作者)、韦克金(教授,通信作者)。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s42005-024-01917-x

联系地址:广西区南宁市大学东路100号

联系地址:广西区南宁市大学东路100号 联系电话:0771-3237386

联系电话:0771-3237386 邮 编 :530004

邮 编 :530004